-

PSS: Все сообщения за 28 Сентября 2016 года

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

DDR> Да, тут сотню агрументов за и против можно привести. Но жизнь она такая штука ... Запретить, не значит остановиться. Поните горбачевскую "войну" с алкоголем? И кто вышел победителем? Тысячи смертей от сурогатов ...

И сотни тысяч живых...

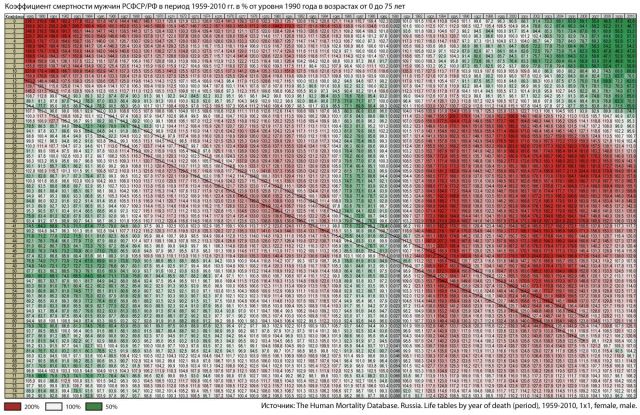

Это процент смертности в процентах от 1990 года. На мой взгляд очень и очень наглядная схема

И сотни тысяч живых...

Это процент смертности в процентах от 1990 года. На мой взгляд очень и очень наглядная схема

История "Планеты Бурь" http://shubinpavel.ru/

Помню, когда я работал над книгой о Венере, я написал, что история её изучения напоминает хороший детектив. Если с этих же позиций подойти к нынешнему тексту, то история изучения Луны больше напоминает приключенческий роман – роман серьезный, с кучей сюжетных арок, интересными персонажами и неожиданными поворотами сюжета. Научно-технический, политический, социальный, экономический коктейль, который сформировался в 60-х годах вокруг Луны, достаточно сложен, но тем он и интересен. И мне, смею надеяться, удалось его аккуратно продемонстрировать.

Несмотря на то, что история изучения Луны выглядит весьма раскрученной, в ней очень и очень много моментов, которые сегодня благополучно забыты. Например, практически нет книг, изданных на русском языке и внятно описывающих первые американские беспилотные лунные программы. Обычно все ограничивается сухим перечислением фактов и технических характеристик. А ведь там, без шуток, действительно много интересного. Впрочем, и отечественная программа освоения Луны часто описывается довольно специфически. Хотя, казалось бы, нужная информация давно доступна. Вот все эти существующие ныне пробелы я и постарался заполнить, увязав в одну цельную историю.

Всего планируется две книги о Луне, так как очевидно, что в один том всю историю не вместить.

На данный момент скомпонована книга о Лунной гонке 50х-70х годов. Ее я и планирую скоро анонсировать, а также запустить сбор средств для последующего издания.

Что можно сказать о книге? В "Венере" было 360 страниц, в "Луне" я планирую уложиться в 384. Материал очень объемный. Конечно, книга будет качественно проиллюстрирована. Многие материалы будут опубликованы впервые, часть их уже получена из РГАНТД. Пока идет техническая работа, я решил выложить фрагменты в общий доступ. Несколько картин будет нарисовано специально для книги. Идет работа над обложкой.

В первом томе детально описываются все проекты тех лет, существующие в каком-либо железе. Правда, фокус будет перенесен на беспилотные проекты – как менее известные. Просто если действительно детально писать про проект "Аполлон" – повествование растянется еще на несколько томов. Но это не значит, что в книге про данную программу ничего не будет сказано! Конечно, будет.

После первого тома планируется издание еще одного, посвященного исследованиям Луны с 70-х годов до наших дней.

Для пробы пока решил выложить несколько глав о начале того пути, что потом привел к Спутнику, Луннику, Гагарину, а затем и полетам на Луну.

Несмотря на то, что история изучения Луны выглядит весьма раскрученной, в ней очень и очень много моментов, которые сегодня благополучно забыты. Например, практически нет книг, изданных на русском языке и внятно описывающих первые американские беспилотные лунные программы. Обычно все ограничивается сухим перечислением фактов и технических характеристик. А ведь там, без шуток, действительно много интересного. Впрочем, и отечественная программа освоения Луны часто описывается довольно специфически. Хотя, казалось бы, нужная информация давно доступна. Вот все эти существующие ныне пробелы я и постарался заполнить, увязав в одну цельную историю.

Всего планируется две книги о Луне, так как очевидно, что в один том всю историю не вместить.

На данный момент скомпонована книга о Лунной гонке 50х-70х годов. Ее я и планирую скоро анонсировать, а также запустить сбор средств для последующего издания.

Что можно сказать о книге? В "Венере" было 360 страниц, в "Луне" я планирую уложиться в 384. Материал очень объемный. Конечно, книга будет качественно проиллюстрирована. Многие материалы будут опубликованы впервые, часть их уже получена из РГАНТД. Пока идет техническая работа, я решил выложить фрагменты в общий доступ. Несколько картин будет нарисовано специально для книги. Идет работа над обложкой.

В первом томе детально описываются все проекты тех лет, существующие в каком-либо железе. Правда, фокус будет перенесен на беспилотные проекты – как менее известные. Просто если действительно детально писать про проект "Аполлон" – повествование растянется еще на несколько томов. Но это не значит, что в книге про данную программу ничего не будет сказано! Конечно, будет.

После первого тома планируется издание еще одного, посвященного исследованиям Луны с 70-х годов до наших дней.

Для пробы пока решил выложить несколько глав о начале того пути, что потом привел к Спутнику, Луннику, Гагарину, а затем и полетам на Луну.

История "Планеты Бурь" http://shubinpavel.ru/

Это сообщение редактировалось 28.09.2016 в 13:21

"Полет на Луну" Союзмультфильм. 1953 год реж -Зинаида и Валентина Блумберг

Когда в 1952 году молодой студент Всеволод Егоров ждал приема у одного из руководителей математического института АН СССР Мстислава Келдыша, его терзал мандраж. Казалось бы, почему? Он был на хорошем счету. У него за плечами – мехмат МГУ, несколько успешно решенных математических задач, работа по паре "закрытых" тем, он без проблем мог получить место в аспирантуре. Так почему же? Проблема крылась как раз в задаче, которую он намеревался решить. В любое время находились люди, болеющие космосом и искренне желающие сделать хоть что-то, чтобы он стал немного ближе. Так и в данном случае: Всеволод мечтал решить задачу, связанную с оптимизацией выведения ракеты на орбиту спутника Земли. А время для подобных проектов выглядело не самым удачным. По многим воспоминаниям (в том числе и Егорова), в начале 50-х достаточно напряженно относились к подобным людям, часто называя их "косматиками". Мол, нам враги грозят атомным нападением, а эти люди предлагают тратить средства на свои несбыточные мечты! Нехорошо.

Перед тем как прийти к Келдышу, он уже обратился с подобной просьбой к своему научному руководителю по МГУ. Но последний с таким материалом иметь дело отказался и посоветовал изменить тему работы на «Оптимизация управления зенитными ракетами».

Теперь студент Егоров стоял перед кабинетом руководителя отдела механики математического института и опасался примерно такого же ответа.

Это был смелый шаг, Егорова активно отговаривали даже его знакомые математики, уже работающие у Келдыша. Дескать, он просто не отнесется к молодому студенту, предлагающему такие задачи, серьезно.

На самом деле, хотя бы частично данный вопрос к тому моменту был уже решен. В 1951 году данный отдел уже завершил весьма подробный отчет «Баллистические возможности составных ракет», и именно работа над этим отчетом привела к компоновке будущей Р-7. Собственно спутник здесь даже не упоминался, несмотря на то, что подобные данные были бы вполне в духе названия отчета. Можно было найти лишь несколько осторожных упоминаний, что при некоторых условиях скорость может быть «круговой». Для боевых ракет это был даже минус – снижалась точность. Но, видимо, тот факт, что круговой скорости можно достигнуть, причем на базе разрабатываемой ракеты, уже успешно овладел умами всех причастных к этому отчету.

Вопреки опасениям, Келдыш не стал критиковать Егорова, а принял в аспирантуру и пообещал ему вскоре дать интересную задачу, связанную с космосом. И слово свое сдержал. Впрочем, произошло это позже, пока же молодого студента подключили к оптимизации характеристик дальних крылатых ракет.

Однако настал 1953 год, и отношение к спутнику стало меняться. По воспоминаниям видно, что со второй половины 1953 года обсуждение идеи выведения спутника на орбиту стало куда более свободным, это уже не казалось чем-то несбыточным или бесполезным. Конечно, пока всё ограничивалось только обсуждениями, без поддержки. Но это было только начало.

Если посмотреть на картину в целом, то 1953 год можно считать ключевым. Именно в этом году произошло очень много событий, на первый взгляд не связанных друг с другом, но благодаря которым через несколько лет был не только выведен спутник, не только ракеты полетели к Луне, Марсу и Венере, но и человек вышел в космос.

Некоторые из этих событий попали на первые полосы газет, некоторые на вторые, ну а большая часть тогда была известна только непосредственным участникам.

В июле 1953 года в Брюсселе прошло первое совещание по вопросам объявления Международного геофизического года. Идея родилась из опыта проведения Международного полярного года, предназначенного для изучения Арктического и Антарктического регионов (такое случалось дважды, в 1882-1883 и 1932-1933 годах). Совместные усилия ученых из многих стран позволили получить куда более качественную информацию. Подошла пора провести еще один такой год, тем более что часть информации, собранной ранее, была потеряна из-за войны.

Но на сей раз было решено сделать следующий шаг и изучить таким образом всю нашу планету. Небывалый научный проект за всю историю Земли! Международный геофизический год постановили объявить уже через четыре года, в 1957-1958 годах. Четырехлетний срок сочли вполне достаточным для подготовки ученых и станций.

Следующее событие было не таким мирным. 12 августа 1953 года СССР провел успешное испытание своей первой водородной бомбы РДС-6с. Кроме всего прочего, она же была первой термоядерной бомбой, пригодной для практического применения. Ее масса была порядка пяти с половиной тонн, и ее могли взять на борт стратегические бомбардировщики.

Вскоре после испытания министр среднего машиностроения Малышев посетил ОКБ Королева с простым вопросом: возможно ли создать баллистическую ракету, способную доставить эту бомбу до территории США? Вопрос был сложным. На тот момент Королев уже разрабатывал баллистическую ракету схожей дальности, но ее грузоподъемность была три тонны. Здесь же требовалась в два раза большая ракета. Получить ее из текущих наработок оказалось невозможно, ракету следовало проектировать «с нуля». А ведь разработка первоначальной ракеты все-таки была утверждена соответствующим постановлением правительства, и работа шла не только в ОКБ Королева, но и у смежников, многие из которых к августу 1953 года успели значительно продвинуться. Например, Глушко уже приступил к испытаниям двигателей РД-105/106, предназначенных для данной ракеты. Согласие Королева означало, что, даже не доведя до ума текущий «слабый» вариант, нужно было браться за более мощный. Причем все приложенные на сей момент усилия – как финансовые, так и технические – оказались бы потрачены практически впустую. Да и задержка относительно первоначальных сроков должна была составить порядка полутра-двух лет.

Тем не менее, Королев согласился. Возможно, не последней причиной этого поступка явилось то, что большая по энергетике ракета стала бы куда более эффективна при выведении спутника, который все плотнее овладевал умами специалистов как в его КБ, так и в профильных НИИ.

Когда в 1952 году молодой студент Всеволод Егоров ждал приема у одного из руководителей математического института АН СССР Мстислава Келдыша, его терзал мандраж. Казалось бы, почему? Он был на хорошем счету. У него за плечами – мехмат МГУ, несколько успешно решенных математических задач, работа по паре "закрытых" тем, он без проблем мог получить место в аспирантуре. Так почему же? Проблема крылась как раз в задаче, которую он намеревался решить. В любое время находились люди, болеющие космосом и искренне желающие сделать хоть что-то, чтобы он стал немного ближе. Так и в данном случае: Всеволод мечтал решить задачу, связанную с оптимизацией выведения ракеты на орбиту спутника Земли. А время для подобных проектов выглядело не самым удачным. По многим воспоминаниям (в том числе и Егорова), в начале 50-х достаточно напряженно относились к подобным людям, часто называя их "косматиками". Мол, нам враги грозят атомным нападением, а эти люди предлагают тратить средства на свои несбыточные мечты! Нехорошо.

Перед тем как прийти к Келдышу, он уже обратился с подобной просьбой к своему научному руководителю по МГУ. Но последний с таким материалом иметь дело отказался и посоветовал изменить тему работы на «Оптимизация управления зенитными ракетами».

Теперь студент Егоров стоял перед кабинетом руководителя отдела механики математического института и опасался примерно такого же ответа.

Это был смелый шаг, Егорова активно отговаривали даже его знакомые математики, уже работающие у Келдыша. Дескать, он просто не отнесется к молодому студенту, предлагающему такие задачи, серьезно.

На самом деле, хотя бы частично данный вопрос к тому моменту был уже решен. В 1951 году данный отдел уже завершил весьма подробный отчет «Баллистические возможности составных ракет», и именно работа над этим отчетом привела к компоновке будущей Р-7. Собственно спутник здесь даже не упоминался, несмотря на то, что подобные данные были бы вполне в духе названия отчета. Можно было найти лишь несколько осторожных упоминаний, что при некоторых условиях скорость может быть «круговой». Для боевых ракет это был даже минус – снижалась точность. Но, видимо, тот факт, что круговой скорости можно достигнуть, причем на базе разрабатываемой ракеты, уже успешно овладел умами всех причастных к этому отчету.

Вопреки опасениям, Келдыш не стал критиковать Егорова, а принял в аспирантуру и пообещал ему вскоре дать интересную задачу, связанную с космосом. И слово свое сдержал. Впрочем, произошло это позже, пока же молодого студента подключили к оптимизации характеристик дальних крылатых ракет.

Однако настал 1953 год, и отношение к спутнику стало меняться. По воспоминаниям видно, что со второй половины 1953 года обсуждение идеи выведения спутника на орбиту стало куда более свободным, это уже не казалось чем-то несбыточным или бесполезным. Конечно, пока всё ограничивалось только обсуждениями, без поддержки. Но это было только начало.

Если посмотреть на картину в целом, то 1953 год можно считать ключевым. Именно в этом году произошло очень много событий, на первый взгляд не связанных друг с другом, но благодаря которым через несколько лет был не только выведен спутник, не только ракеты полетели к Луне, Марсу и Венере, но и человек вышел в космос.

Некоторые из этих событий попали на первые полосы газет, некоторые на вторые, ну а большая часть тогда была известна только непосредственным участникам.

В июле 1953 года в Брюсселе прошло первое совещание по вопросам объявления Международного геофизического года. Идея родилась из опыта проведения Международного полярного года, предназначенного для изучения Арктического и Антарктического регионов (такое случалось дважды, в 1882-1883 и 1932-1933 годах). Совместные усилия ученых из многих стран позволили получить куда более качественную информацию. Подошла пора провести еще один такой год, тем более что часть информации, собранной ранее, была потеряна из-за войны.

Но на сей раз было решено сделать следующий шаг и изучить таким образом всю нашу планету. Небывалый научный проект за всю историю Земли! Международный геофизический год постановили объявить уже через четыре года, в 1957-1958 годах. Четырехлетний срок сочли вполне достаточным для подготовки ученых и станций.

Следующее событие было не таким мирным. 12 августа 1953 года СССР провел успешное испытание своей первой водородной бомбы РДС-6с. Кроме всего прочего, она же была первой термоядерной бомбой, пригодной для практического применения. Ее масса была порядка пяти с половиной тонн, и ее могли взять на борт стратегические бомбардировщики.

Вскоре после испытания министр среднего машиностроения Малышев посетил ОКБ Королева с простым вопросом: возможно ли создать баллистическую ракету, способную доставить эту бомбу до территории США? Вопрос был сложным. На тот момент Королев уже разрабатывал баллистическую ракету схожей дальности, но ее грузоподъемность была три тонны. Здесь же требовалась в два раза большая ракета. Получить ее из текущих наработок оказалось невозможно, ракету следовало проектировать «с нуля». А ведь разработка первоначальной ракеты все-таки была утверждена соответствующим постановлением правительства, и работа шла не только в ОКБ Королева, но и у смежников, многие из которых к августу 1953 года успели значительно продвинуться. Например, Глушко уже приступил к испытаниям двигателей РД-105/106, предназначенных для данной ракеты. Согласие Королева означало, что, даже не доведя до ума текущий «слабый» вариант, нужно было браться за более мощный. Причем все приложенные на сей момент усилия – как финансовые, так и технические – оказались бы потрачены практически впустую. Да и задержка относительно первоначальных сроков должна была составить порядка полутра-двух лет.

Тем не менее, Королев согласился. Возможно, не последней причиной этого поступка явилось то, что большая по энергетике ракета стала бы куда более эффективна при выведении спутника, который все плотнее овладевал умами специалистов как в его КБ, так и в профильных НИИ.

История "Планеты Бурь" http://shubinpavel.ru/

Это сообщение редактировалось 29.09.2016 в 05:48

В результате в феврале 1954 года были согласованы основные этапы разработки, 20 мая было принято "Постановление по разработке двухступенчатой баллистической ракеты Р-7(8К71)", а летом 1954 года эскизный проект новой ракеты был утвержден экспертной комиссией.

Так и началось рождение ракеты, которую мы теперь знаем под именем "семерка" – ракеты, которой будет суждено изменить мир.

Интересно на нее смотреть сейчас, с высоты полувековой истории проектирования и разработки ракет-носителей. По некоторым параметрам она кажется натуральным пришельцем из прошлого, по другим выглядит даже совершеннее современных ракет. Причем даже полувековые модификации не изменили многое из того, что было заложено еще в 50-х. Сейчас на ней абсолютно спокойно уживаются, например, аэродинамические рули и цифровая система управления, современные двигатели закрытой схемы на последних ступенях и перекись водорода для двигателей первых ступеней.

Весь комплекс решений оказался так хорош, что модификации "семерки" при весьма архаичной конструкции двигателя РД-107/РД-108 летают до сих пор; более того – Р-7 стала официальной ракетой не только России, но и Европейского Союза, который для нее построил стартовый комплекс на экваторе. Нет даже намека на то, когда будет прекращена ее эксплуатация. С большой степенью вероятности, «семерка» успешно встретит и столетний юбилей штурма космоса.

Но до этого еще далеко, а в рамках повествования необходимо упомянуть про еще одно событие 1953 года, которое, впрочем, тогда вряд ли кто заметил, кроме действующих лиц.

В конце 1953 года Келдыш вызвал к себе Егорова и, помня об обещании, поручил ему работу, связанную с космической тематикой. Он попросил его тщательно проанализировать траектории полета к Луне, найти все их особенности и «подводные камни». На вопрос Егорова о сроках выполнения расчетов Келдыш ответил: «Пораньше. Они нужны уже сегодня». И выделил ему для ускорения процесса новую электронно-вычислительную машину СЦМ (специализированная цифровая машина).

В чем же была целесообразность этой работы? Ведь, казалось бы, полеты к Луне математики анализировали еще со времен «С Земли на Луну» Жюля Верна?

Дело в том, что до этого момента по-настоящему серьезно к данной задаче никто не подходил. Если открыть практически любую раннюю работу, посвященную такому полету, она будет начинаться со слов: «Предположим для простоты, что Земля и Луна неподвижны друг относительно друга». Оценить в первом приближении энергетику пуска это позволяло, а большего тогда и не требовалось. Вот только по тем траекториям к нашему естественному спутнику не долететь. Егоров должен был тщательно проанализировать все возможные траектории именно с учетом динамики системы Земля-Луна, отработать методики расчета. Посмотреть, как будет отличаться энергетика пуска в разные дни месяца и года. Узнать, какие требования нужно будет предъявлять к системе управления для точного выведения. И многое, многое другое. Это была первая фундаментальная работа, посвященная полетам с Земли на Луну.

Так и началось рождение ракеты, которую мы теперь знаем под именем "семерка" – ракеты, которой будет суждено изменить мир.

Интересно на нее смотреть сейчас, с высоты полувековой истории проектирования и разработки ракет-носителей. По некоторым параметрам она кажется натуральным пришельцем из прошлого, по другим выглядит даже совершеннее современных ракет. Причем даже полувековые модификации не изменили многое из того, что было заложено еще в 50-х. Сейчас на ней абсолютно спокойно уживаются, например, аэродинамические рули и цифровая система управления, современные двигатели закрытой схемы на последних ступенях и перекись водорода для двигателей первых ступеней.

Весь комплекс решений оказался так хорош, что модификации "семерки" при весьма архаичной конструкции двигателя РД-107/РД-108 летают до сих пор; более того – Р-7 стала официальной ракетой не только России, но и Европейского Союза, который для нее построил стартовый комплекс на экваторе. Нет даже намека на то, когда будет прекращена ее эксплуатация. С большой степенью вероятности, «семерка» успешно встретит и столетний юбилей штурма космоса.

Но до этого еще далеко, а в рамках повествования необходимо упомянуть про еще одно событие 1953 года, которое, впрочем, тогда вряд ли кто заметил, кроме действующих лиц.

В конце 1953 года Келдыш вызвал к себе Егорова и, помня об обещании, поручил ему работу, связанную с космической тематикой. Он попросил его тщательно проанализировать траектории полета к Луне, найти все их особенности и «подводные камни». На вопрос Егорова о сроках выполнения расчетов Келдыш ответил: «Пораньше. Они нужны уже сегодня». И выделил ему для ускорения процесса новую электронно-вычислительную машину СЦМ (специализированная цифровая машина).

В чем же была целесообразность этой работы? Ведь, казалось бы, полеты к Луне математики анализировали еще со времен «С Земли на Луну» Жюля Верна?

Дело в том, что до этого момента по-настоящему серьезно к данной задаче никто не подходил. Если открыть практически любую раннюю работу, посвященную такому полету, она будет начинаться со слов: «Предположим для простоты, что Земля и Луна неподвижны друг относительно друга». Оценить в первом приближении энергетику пуска это позволяло, а большего тогда и не требовалось. Вот только по тем траекториям к нашему естественному спутнику не долететь. Егоров должен был тщательно проанализировать все возможные траектории именно с учетом динамики системы Земля-Луна, отработать методики расчета. Посмотреть, как будет отличаться энергетика пуска в разные дни месяца и года. Узнать, какие требования нужно будет предъявлять к системе управления для точного выведения. И многое, многое другое. Это была первая фундаментальная работа, посвященная полетам с Земли на Луну.

История "Планеты Бурь" http://shubinpavel.ru/

Это сообщение редактировалось 29.09.2016 в 05:00

Тем временем работа над вопросами запуска спутника становилась все более и более активной.

Согласно дневнику Тихонравова, 7 февраля 1954 года ему позвонил Королев. Как оказалось, он недавно обсудил спутник с министром оборонной промышленности Дмитрием Федоровичем Устиновым. В этом телефоном разговоре Королев попросил Тихонравова подготовить докладную записку, в которой на доступном уровне объяснить, что такое спутник, для чего его можно применить. Докладная предназначалась для отправки в правительство.

Через неделю, 14 февраля 1954 года Келдыш провел в своем кабинете совещание, посвященное аналогичной цели. Это был своеобразный мозговой штурм с очень звездным составом участников. Для того, чтобы понять, чем может быть полезен спутник, он решил пригласить всех, кому он мог пригодиться. Кроме Королева и Келдыша на том совещании присутствовали сотрудники Келдыша: Д.Е. Охоцимский, Т.М. Эннев, В.А. Егоров и В.А. Сарычев. От академической науки были академик Капица, член-корреспонденты И.А. Кибель и Л.И. Седов, доктора физико-математических наук С.Н. Вернов и С.Э. Хайкин. Из артиллерийского института НИИ-4 были М.К. Тихонравов, Г.Ю. Максимов и И.М. Яцунский.

Наиболее интересную идею тогда высказал Капица. Понятно, что ориентируемый спутник будет куда полезнее для науки, чем неориентированный, и вопрос активной ориентации спутника разбирался еще пионерами космонавтики. Но было понятно также, что данная система получится невероятно сложной. Капица же во время обсуждения вспомнил о нашем естественном спутнике — Луне. Кроме всего прочего, Луна была постоянно обращена к Земле одной стороной, причем явно без каких-либо сложных механических конструкций. Объяснение данной стабилизации дал еще Ньютон, но было непонятно, свойственна ли она лишь очень большим объектам? Или применить подобную систему реально и на искусственном спутнике Земли? При ее реализации можно было бы сильно упростить себе жизнь. Идея понравилась, и Охоцимский пообещал разобраться с этим вопросом. Сейчас подобная система называется гравитационной стабилизацией.

Также Капица сделал весьма интересное замечание, полностью подтвердившееся впоследствии. Он заметил, что данное совещание, конечно, весьма важно, однако, с большой степенью вероятности, присутствующие даже не представляют, что даст запуск спутника для науки. Это слишком новая и неизученная область, и как следствие – гарантировано будут открытия в областях, о которых сейчас даже не подозревают.

30 марта 1954 года докладная записка, посвященная искусственному спутнику Земли, была сдана в печать. В этой записке, помимо описания применения спутников, были отмечены теоретические направления развития ИСЗ в будущем. Также в докладной показывалась возможность запуска пилотируемого спутника, создание орбитальной станции и отправка контейнера к Луне.

24 апреля Келдыш обсудил ее с президентом АН СССР А.Н Несмеяновым и получил его резолюцию. 8 мая Келдыш встретился с Тихонравовым и пообещал ускорить дело. 13 мая у Королева встретились Тихонравов, Эннев и Егоров, которые доработали текст записки по замечаниям Королева. 24 мая Президиум АН СССР одобрил основные положения докладной записки и, наконец, 25 мая 1954 года Королев отправил записку Устинову, снабдив своим комментарием. После чего в вопросе создания ИСЗ наступило определенное затишье.

Согласно дневнику Тихонравова, 7 февраля 1954 года ему позвонил Королев. Как оказалось, он недавно обсудил спутник с министром оборонной промышленности Дмитрием Федоровичем Устиновым. В этом телефоном разговоре Королев попросил Тихонравова подготовить докладную записку, в которой на доступном уровне объяснить, что такое спутник, для чего его можно применить. Докладная предназначалась для отправки в правительство.

Через неделю, 14 февраля 1954 года Келдыш провел в своем кабинете совещание, посвященное аналогичной цели. Это был своеобразный мозговой штурм с очень звездным составом участников. Для того, чтобы понять, чем может быть полезен спутник, он решил пригласить всех, кому он мог пригодиться. Кроме Королева и Келдыша на том совещании присутствовали сотрудники Келдыша: Д.Е. Охоцимский, Т.М. Эннев, В.А. Егоров и В.А. Сарычев. От академической науки были академик Капица, член-корреспонденты И.А. Кибель и Л.И. Седов, доктора физико-математических наук С.Н. Вернов и С.Э. Хайкин. Из артиллерийского института НИИ-4 были М.К. Тихонравов, Г.Ю. Максимов и И.М. Яцунский.

Наиболее интересную идею тогда высказал Капица. Понятно, что ориентируемый спутник будет куда полезнее для науки, чем неориентированный, и вопрос активной ориентации спутника разбирался еще пионерами космонавтики. Но было понятно также, что данная система получится невероятно сложной. Капица же во время обсуждения вспомнил о нашем естественном спутнике — Луне. Кроме всего прочего, Луна была постоянно обращена к Земле одной стороной, причем явно без каких-либо сложных механических конструкций. Объяснение данной стабилизации дал еще Ньютон, но было непонятно, свойственна ли она лишь очень большим объектам? Или применить подобную систему реально и на искусственном спутнике Земли? При ее реализации можно было бы сильно упростить себе жизнь. Идея понравилась, и Охоцимский пообещал разобраться с этим вопросом. Сейчас подобная система называется гравитационной стабилизацией.

Также Капица сделал весьма интересное замечание, полностью подтвердившееся впоследствии. Он заметил, что данное совещание, конечно, весьма важно, однако, с большой степенью вероятности, присутствующие даже не представляют, что даст запуск спутника для науки. Это слишком новая и неизученная область, и как следствие – гарантировано будут открытия в областях, о которых сейчас даже не подозревают.

30 марта 1954 года докладная записка, посвященная искусственному спутнику Земли, была сдана в печать. В этой записке, помимо описания применения спутников, были отмечены теоретические направления развития ИСЗ в будущем. Также в докладной показывалась возможность запуска пилотируемого спутника, создание орбитальной станции и отправка контейнера к Луне.

24 апреля Келдыш обсудил ее с президентом АН СССР А.Н Несмеяновым и получил его резолюцию. 8 мая Келдыш встретился с Тихонравовым и пообещал ускорить дело. 13 мая у Королева встретились Тихонравов, Эннев и Егоров, которые доработали текст записки по замечаниям Королева. 24 мая Президиум АН СССР одобрил основные положения докладной записки и, наконец, 25 мая 1954 года Королев отправил записку Устинову, снабдив своим комментарием. После чего в вопросе создания ИСЗ наступило определенное затишье.

История "Планеты Бурь" http://shubinpavel.ru/

Это сообщение редактировалось 29.09.2016 в 05:06

U235> Ок. Кстати много говорят о Келдыше, как главном теоретике советской космонавтики. А вот мне встречалось другое мнение, что основная теоретическая работа была проведена Тихонравовым и его группой, но т.к. Келдыш был у руля АН, то он и пожал все лавры.

Кстати, если интересно какое отношение Келдыш имел ко всей той истории, можете заглянуть в эту тему

Кстати, если интересно какое отношение Келдыш имел ко всей той истории, можете заглянуть в эту тему

С Земли на Луну. История, люди, техника. 1958-1976

Помню, когда я работал над книгой о Венере, я написал, что история её изучения напоминает хороший детектив. Если с этих же позиций подойти к нынешнему тексту, то история изучения Луны больше напоминает приключенческий роман – роман серьезный, с кучей сюжетных арок, интересными персонажами и неожиданными поворотами сюжета. Научно-технический, политический, социальный, экономический коктейль, который сформировался в 60-х годах вокруг Луны, достаточно сложен, но тем он и интересен. И мне, смею…// Лунные космические программы

История "Планеты Бурь" http://shubinpavel.ru/

%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_1_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8.jpg @ upload.wikimedia.org [кеш]

%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_1_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8.jpg @ upload.wikimedia.org [кеш]Но работы по связанным с ним тематикам тем временем успешно продолжались.

9 июня 1954 года Совет министров СССР принял решение об участии Советского Союза в МГГ (Международный геофизический год) и постановил создать при Президиуме АН СССР специальный комитет по этому вопросу.

4 октября 1954 года руководство МГГпринимает в Риме резолюцию – по предложению США – с призывом к странам, участвующим в программе, осуществить запуск искусственных спутников земли в период МГГ, начинающийся 1 июля 1957 года. Таким образом была задана начальная точка пусков.

В СССР в это время продолжались работы по «семерке». С апреля по декабрь 1954 года межведомственная комиссия выбирала место для будущего космодрома, и после изучения различных площадок остановила свой выбор на пустынном участке степи в Казахстанской ССР. Там, возле разъезда Тюра-там, и организовали полигон Министерства Обороны для испытаний ракеты Р-7.

14 марта 1955 года национальный комитет США выпустил доклад, в котором говорилось, что США под силу запустить спутник в МГГ. Через месяц, 16 апреля, и АН СССР объявила о создании постоянной межведомственной Комиссии по межпланетным сообщениям под председательством академика Л. И. Седова. Но это пока была только комиссия внутри Академии Наук. Постановления правительства по вопросам создания спутника еще не было.

29 июля 1955 года США на официальном уровне озвучили готовность к запуску искусственного спутника Земли - пресс-секретарь президента США Эйзенхауэра Джеймс Хагерти объявил, что Соединенные Штаты осуществят запуск в период Международного геофизического года.

Это заявление подтолкнуло советских ученых к активному продвижению идеи ИСЗ на государственном уровне.5 августа Хруничев, Рябиков и Королев направляют секретную записку Хрущеву и Булганину. В ней подробно описывается сама идея спутника, а также то, какие требуются расходы. Особо подчеркивалось, что ракета для запуска уже успешно разрабатывается, и что спутник хотят запустить и в США. Это подействовало. Через три дня, 8 августа, идея была одобрена, а 11 и 23 августа уже обсуждается проект сообщения ТАСС о работе в Советском Союзе над запуском ИСЗ.

Тогда же, в августе 1955 года, в дни проведения шестого Международного астрономического конгресса в Дании Седов проводит в посольстве СССР пресс-конференцию, на которой объявляет, что «реализацию спутникового проекта можно ожидать в ближайшем будущем». Это была первая официальная информация о работе над подобным проектом в СССР.

К 11 января 1956 года утвердили план работ и график выделения средств, и 30 января Совет Министров СССР выпускает секретное постановление «О создании объекта Д». Литера «Д» обозначала искусственный спутник Земли. Литеры «А», «Б», «В» и «Г» к тому моменту были уже заняты – первые три обозначали боеголовки под 8К71, четвертая скрывала водородную бомбу.

Тогда же создается Специальная комиссия при Президиуме АН СССР по объекту «Д», руководителем которой становится Келдыш. На совещании комиссии создается кооперация институтов, которым предстояло поставить для спутника научную аппаратуру. Запланирована очень сложная научная программа космических исследований. Сам спутник мог выйти сложным и тяжелым – его масса могла составить более тонны. Благо, такая цифра находилась в рамках возможностей Королевской "семерки".

Что же из себя представлял объект «Д»? Тогда рассматривались три варианта его развития, работа над которыми шла параллельно.

Собственно, литерой "Д" обозначался неориентируемый научный спутник.

Ориентируемая модификация объекта «Д» шла под индексом «ОД». Она предназначалась для фотографирования Земли. К тому моменту предложение Капицы было уже детально изучено, и под него написали математическое обоснование. Первоначальные предположения были сформулированы Охоцимским, но строгую теорему доказал другой сотрудник Келдыша — В.В. Белецкий. Также очень далеко зашла работа Бориса Раушенбаха в разработке активной системы ориентации, но об этом будет рассказано немного позже.

На базе объектов «Д» и «ОД» также рассматривался третий вариант — биологический спутник. На нем планировали запустить в космос собаку и узнать, как влияет космическое пространство на живые организмы. Во многом это являлось продолжением работы по запуску собак на геофизических ракетах.

В 1956 году Егоров закончил изучение плоской задачи достижения Луны. Начиная с 1953 года, он проанализировал несколько сотен траекторий перелета с Земли на Луну, открыв важные моменты и опровергнув некоторые заблуждения.

Например, многие тогда были уверены, что для попадания в Луну достаточно попасть в сферу ее действия – все остальное сделает притяжение Луны. Даже роман Жюля Верна, в котором описывается облет Луны, считали слишком условным, хотя сама возможность такого облета была показана еще в начале ХХ века. Егоров же обнаружил, что при прямом перелете станция войдет в сферу действия Луны с гиперболической (для Луны) скоростью. Это означало, что ни о каком захвате не могло быть и речи. При такой скорости было только два варианта — либо станция попадет в Луну и разобьется, либо пролетит мимо, вернувшись к Земле или став спутником Солнца.

Егоров честно попробовал найти траектории, по которым Луна все-таки захватит аппарат – ведь это казалось таким удобным способом для создания искусственного спутника Луны! Он даже смог обнаружить подобную траекторию, только выход на нее оказался слишком сложным: надо было вывести станцию на высокоэллиптическую орбиту, сложно синхронизированную с Луной. На такой орбите, после нескольких витков, Луна вполне могла захватить аппарат, но даже после этого его орбита в качестве спутника оставалась бы нестабильной, и после нескольких витков вокруг Луны станция опять вернулась бы на орбиту Земли. Егоров нашел интересное решение сложной задачи, но этот вариант до сих пор не рассматривается для практического применения, так как его недостатки перевешивают весьма небольшие достоинства.

Егоров проанализировал пространственную задачу достижения Луны, нанеся на глобус Луны все вероятные отклонения, которые может дать система управления ракеты. Получившуюся фигуру Келдыш назвал «Паучком Егорова», и результат был весьма обнадеживающим. В Луну можно было попасть! Причем при помощи аппаратуры, которая уже была создана или будет создана в самое ближайшее время!

14 сентября 1956 года на заседании Президиума АН СССР Келдыш прочитал доклад «Об искусственном спутнике Земли». В нем он по…

Дальше »»»

История "Планеты Бурь" http://shubinpavel.ru/

Fakir> Ой ли? По-моему, группа Тихонравова сработала раньше и в другой совершенно организации. Так что отчёт с Миусской площади мог, конечно, несколько повлиять на семёрку - но как-то вряд ли ИМХО, чтобы именно эта работа "привела к компоновке".

Тихонравов работал в НИИ-4 и после того, как он рассчитал возможность вывода спутника его понизили. Келдыш (точнее его отдел) же работал по официальному запросу Королева по проработке ракет дальнего действия. Впрочем не только на него. Также он обеспечивал математическую поддержку подобных работ для других КБ. Например, крылатых. Более того, Келдыш тогда еще был загружен работой по расчету термоядерной бомбы.

Кстати, работа отдела Келдыша выполнена на принципиально другом, более высоком уровне, чем работа отдела Тихонравова.

Тихонравов работал в НИИ-4 и после того, как он рассчитал возможность вывода спутника его понизили. Келдыш (точнее его отдел) же работал по официальному запросу Королева по проработке ракет дальнего действия. Впрочем не только на него. Также он обеспечивал математическую поддержку подобных работ для других КБ. Например, крылатых. Более того, Келдыш тогда еще был загружен работой по расчету термоядерной бомбы.

Кстати, работа отдела Келдыша выполнена на принципиально другом, более высоком уровне, чем работа отдела Тихонравова.

История "Планеты Бурь" http://shubinpavel.ru/

Это сообщение редактировалось 29.09.2016 в 06:35

PSS>> В 1951 году данный отдел уже завершил весьма подробный отчет «Баллистические возможности составных ракет», и именно работа над этим отчетом привела к компоновке будущей Р-7.

Старый> Насколько я понимаю компоновка Р-7 никак не была связана с баллистикой и была вызвана чисто техническими проблемами.

Открываем Гладкого. Почти в самом начале стоит фраза

Вот эту тему и математически просчитывал Келдыш. И именно в рамках этой темы, по воспоминаниям действующих лиц, возникла пакетная схема и была просчитана. После чего было сообщено о ее достоинствах в ОКБ-1

А уже там проектировщики выбирали какую схему выбрать учитывая как математические доводы группы Келдыша, так и технические доводы производства и смежников.

Старый> Насколько я понимаю компоновка Р-7 никак не была связана с баллистикой и была вызвана чисто техническими проблемами.

Открываем Гладкого. Почти в самом начале стоит фраза

И эскизное проектирование ее протекало под видом научного изыскания (темы Т—1): "Теоретическое и экспериментальное исследование по созданию двухступенчатой баллистической ракеты с дальностью полета 7000—8000 км" и массой отделяемой головной части 3 т. Причем к его началу предварительно проводился сравнительный анализ перспектив ракет дальнего действия различных типов.

Вот эту тему и математически просчитывал Келдыш. И именно в рамках этой темы, по воспоминаниям действующих лиц, возникла пакетная схема и была просчитана. После чего было сообщено о ее достоинствах в ОКБ-1

А уже там проектировщики выбирали какую схему выбрать учитывая как математические доводы группы Келдыша, так и технические доводы производства и смежников.

История "Планеты Бурь" http://shubinpavel.ru/

Это сообщение редактировалось 28.09.2016 в 17:45

PSS>> сотрудники Келдыша: ... Т.М. Эннев,

Mikeware> правильно - Энеев (Тимур Магометович)

Большое спасибо!!

Mikeware> правильно - Энеев (Тимур Магометович)

Большое спасибо!!

История "Планеты Бурь" http://shubinpavel.ru/

Fakir>

Да, Факир. Иллюстрация для Вас

Да, Факир. Иллюстрация для Вас

История "Планеты Бурь" http://shubinpavel.ru/

PSS>> Да, Факир. Иллюстрация для Вас

Fakir> ?

Клушанцев снимает "Луну"

Fakir> ?

Клушанцев снимает "Луну"

История "Планеты Бурь" http://shubinpavel.ru/

Fakir> Да, в родном НИИ работа Тихонравова не встретила поддержки, но далее он работал по заказу Королёва. И по всей очевидности, по итогам работы группы Тихонравова Королев заказал математическую дошлифовку Келдышу. Это логично.

Тут вот какое дело.. Для начала хотел разобраться с терминами. Просто пакет как связка нескольких ракет это одно - пакетная схема "семерки" совсем другое. Первая схема была уже у Циолковского.. Вторая..

Вот что предлагал тогда Тихонравов

Воспоминания Быкова

Я немного сократил, оставив только упоминание о данном проекте. По сути, это проект Циолковского, только более проработанный. Одинаковые блоки, перелив.. Именно это Тихонравов и предлагал

В том же 1951 году, как правильно заметили ОКБ-1 направило в МИАН запрос с просьбой провести математическое сравнение разных схем.

В первую очередь математиками изучался проект Тихонравова. Он там упоминался и упоминались исходные ракеты Р-2 и Р-3. Сначала анализировался проект с переливом. Потом для сравнения, решили проанализировать подобную схему, но без перелива. С включением двигателя центрального блока после боковых. Пакет по компоновке, последовательная схема по сути.

Дальше они выяснили, что еще более занятным вариантом будет пакет с одновременным включением двигателей, без перелива и с несимметричной заправкой топливом. Я даже фотографию приведу. Ниже.

В общем потом, по замечанию, стало очевидным, что еще более оптимальным будет вариант без перелива, но с разными размерами блоков первой и второй ступени. Ничего не напоминает?

Конечно, также они изучили последовательные схемы, всякую экзотику, и сравнив между собой оформили в отчет который и передали в ОКБ-1.

Вот такая история следует из текущих документов. Впрочем, ее оказалось полезно освежить в памяти. Есть замечания?

Есть замечания?

Тут вот какое дело.. Для начала хотел разобраться с терминами. Просто пакет как связка нескольких ракет это одно - пакетная схема "семерки" совсем другое. Первая схема была уже у Циолковского.. Вторая..

Вот что предлагал тогда Тихонравов

Воспоминания Быкова

Идея «пакетной» схемы состояла в «объединении» в одно целое («пакет») нескольких баллистических одноступенчатых жидкостных ракет, уже имеющих производственную базу и все условия для отработки в полёте, с обеспечением одновременного включения двигателей всех составляющих ракет «пакета» на старте, с последующим переливанием топлива в полёте из вспомогательных ракет в основную (несущую боевой заряд) и отбрасыванием освободившихся от топлива вспомогательных ракет.

..

Мой анализ набора различных схем «пакета», составленного из двух или трёх ракет (рассматривались в частности реальная ракета Р-2, и проектный вариант ракеты Р-3), проводился методом математического моделирования движения «пакета» при различных схемах разделения. Исследовались такие схемы относительного движения ракет: а) по «направляющим»; б) за счет «расталкивания» их жесткими шарнирными связями; в) за счет динамического развода ракет специальными пороховыми движками; г) за счет крепления на шарнирных пироболтах, а также некоторые комбинации этих вариантов.

...

При совместном анализе с конструкторами ОКБ С. П. Королева такой схемы соединения ракет в «пакет» мы к компромиссу не пришли. Однако, видимо, так и должно было быть: я рассматривал вариант создания «пакета» из одинаковых ракет, а сама ракета Р-7 была скомпонована из разноразмерных элементов.

...

Итак, наши общие усилия завершились разработкой двух вариантов проекта экспериментального «пакета» из трёх ракет: первый вариант — «пакет» из трёх ракет Р-2 с предельной дальностью полёта 1540 км, второй — «пакет» из трёх ракет Р-3 с предельной дальностью полёта порядка 8000 км. Кроме компоновочных схем и описания всех элементов этих вариантов «пакета», мною были составлены и данные о весовых характеристиках связей, «объединяющих» три ракеты в «пакет».

В 1951 году три тома научного отчета, куда вошли разработки всех участников группы М. К. Тихонравова, были представлены в ОКБ-1 С. П. Королёву. Этот отчет содержал совершенно уникальные по тому времени разработки, в частности, методику оптимизации параметров пакета, с использованием которой и были выбраны параметры указанных выше двух вариантов экспериментального «пакета» из трёх ракет.

Я немного сократил, оставив только упоминание о данном проекте. По сути, это проект Циолковского, только более проработанный. Одинаковые блоки, перелив.. Именно это Тихонравов и предлагал

В том же 1951 году, как правильно заметили ОКБ-1 направило в МИАН запрос с просьбой провести математическое сравнение разных схем.

В первую очередь математиками изучался проект Тихонравова. Он там упоминался и упоминались исходные ракеты Р-2 и Р-3. Сначала анализировался проект с переливом. Потом для сравнения, решили проанализировать подобную схему, но без перелива. С включением двигателя центрального блока после боковых. Пакет по компоновке, последовательная схема по сути.

Дальше они выяснили, что еще более занятным вариантом будет пакет с одновременным включением двигателей, без перелива и с несимметричной заправкой топливом. Я даже фотографию приведу. Ниже.

В общем потом, по замечанию, стало очевидным, что еще более оптимальным будет вариант без перелива, но с разными размерами блоков первой и второй ступени. Ничего не напоминает?

Конечно, также они изучили последовательные схемы, всякую экзотику, и сравнив между собой оформили в отчет который и передали в ОКБ-1.

Вот такая история следует из текущих документов. Впрочем, ее оказалось полезно освежить в памяти.

Есть замечания?

Есть замечания?

История "Планеты Бурь" http://shubinpavel.ru/

Это сообщение редактировалось 28.09.2016 в 20:50

Copyright © Balancer 1997..2024

Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.

Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.

инфо

инфо инструменты

инструменты